織物生地が出来るまで

1. 糸の手配

| 綿の糸だけでも細いものから太いもの、双糸、単糸など様々。 また、スーピマコットンなどの色々な産地のものや、環境にやさしいオーガニックコットンなども扱います。 綿が基本ですが、麻、絹、ウール、テンセル、キュプラなどもあります。 |

2. 糸の染色

| 糸から染める播州織は、北播磨産地の「軟水」と綿の相性が良い。 ただ、糸染めは、気温や湿度、釜の癖などにより微妙な色の調整が変わってくるので、非情にナイーブな工程となります。 |

3. 整経

| 織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)から構成されており、基本となる経糸を整えることを整経と呼びます。 織り易くする為の糊付けを行い、ビームと呼ばれるパイプに本数や色を確認して巻き取ります。 ドビー織などでは、一本一本を手で選別する経通し(へとおし)という作業もあります。 |

4. 製織

| 整経された経糸(たていと)をセットし、緯糸(よこいと)を打ち込んでいく工程で、平織、ドビー織、ジャカード織などがあります。 丸萬のジャカードテクニックは非常に繊細で高品質なプロダクトと評価を受けており、国内テキスタイルコンテストにおいて受賞暦もあります。 |

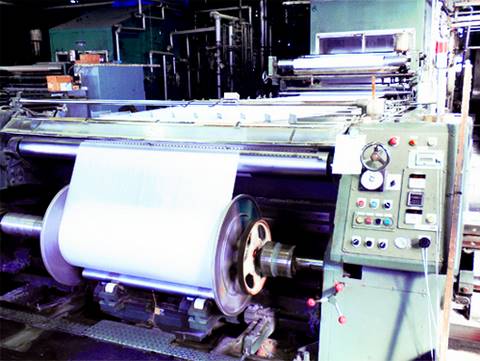

5. 整理加工

| 織りあがった反物は仕上げの加工が施されます。収縮率を抑える加工や、ソフトにする加工、 形状記憶、逆にシワを入れたり、起毛させたりと用途に合わせた加工が沢山あります。 |

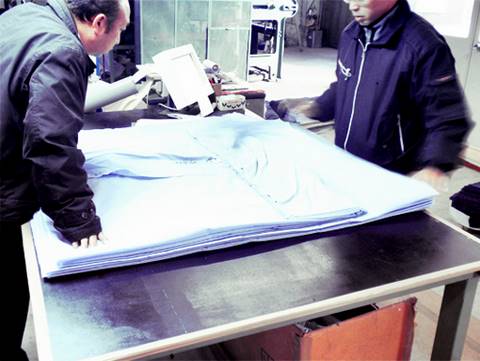

6. 検査・物性測定

| 天然素材である綿は一つ一つが同じものではなく、合成繊維に比べ欠点等が出やすいため、目視チェックで最終確認することは、重要な工程となります。 また、第三者機関により、堅牢度や物性データの取得も行います。 |